Über die Zeit in einem Call-Center kann wohl jeder Mitarbeiter ein Buch schreiben. Aber nur die wenigsten machen es. Ich zum Beispiel sehe davon ab, weil ich diesen Teil meines Arbeitslebens nur allzu gerne vergesse. Selbstverständlich gelingt dies nur bedingt und im Grunde ist das auch gut so. Der Drang, schlimme Momente im eigenen Leben vergessen zu wollen, ist zwar nachvollziehbar, aber auch genauso falsch. Man sollte diese Momente nicht vergessen, sondern sie sich hin und wieder in Erinnerung rufen, um sie nicht versehentlich erneut zu erleben. Um sich von ihnen abschrecken zu lassen. Um über sie nachzudenken. Und um aus ihnen zu lernen. Bevor jetzt aber jemand den Zettel mit der Aufschrift „Aus Fehlern lernt man“ von seinem eingestaubten Abreißkalender abreißt, seufze ich einmal laut auf. SEUFZ. So. Ab mit dem Zettel ins Phrasenschwein. Und, um einen guten Freund zu zitieren: Fünf Mark in die Mundspielkasse. Über den Abend, an dem dieser Satz geäußert wurde, lege ich schnell eine Decke voller Schweigen. Und einen leeren Mantel.

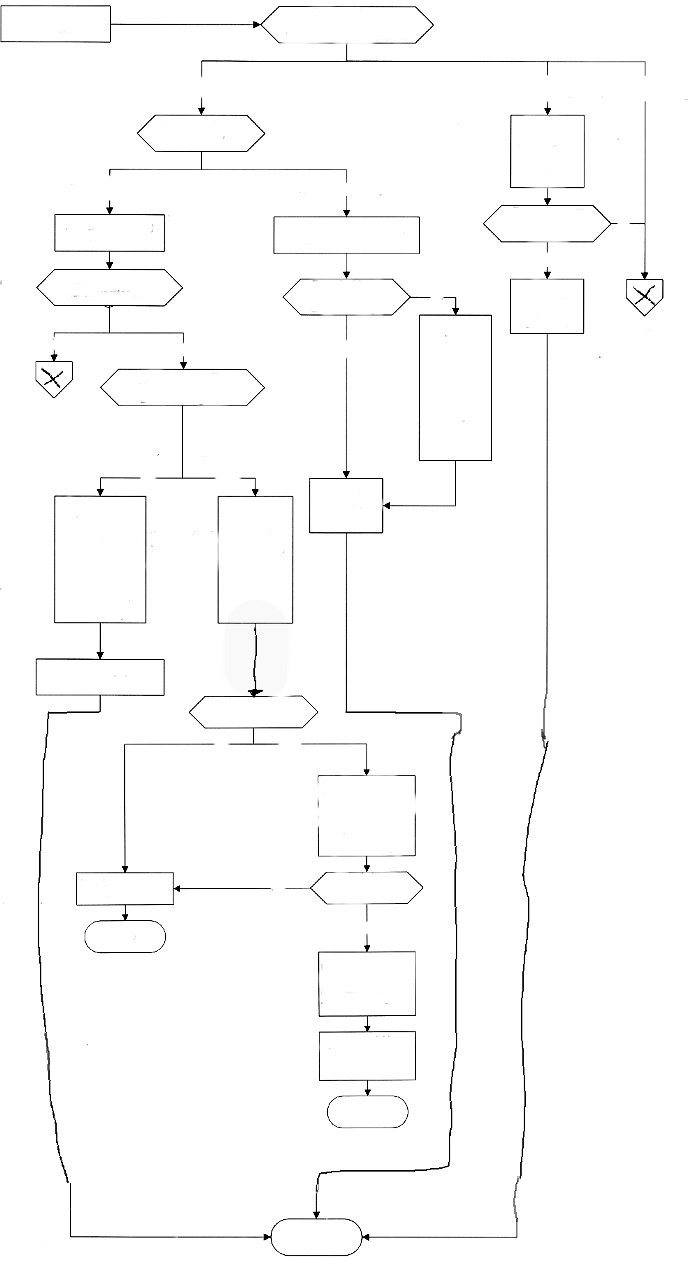

Das Call-Center ist der Ort, an dem Bürokratie perfektioniert wurde. Die Mitarbeiter sollen nicht selbst denken, sondern die Anrufer auf Themenschwerpunkte reduzieren und daraufhin einstudierte Verbalchoreographien auf sie anwenden. Man wird zu einer Maschine. Ich gehe davon aus, dass Call-Center irgendwann nicht mehr von Menschen, sondern von Roboterstimmen bevölkert werden. Menschen eignen sich nämlich nicht für diesen Job. Leider ist man mangels technischen Fortschritts noch auf sie angewiesen. Wie auch immer. Auch ich war mal eine solche Maschine. Ich arbeitete bei einer Zeitschrift und war für die Kundenbetreuung zuständig. Um diesen Beruf angemessen ausüben zu können, hatte ich einen Haufen Zettel vor mir liegen. Zettel, die so etwas abbildeten:

Ich sage es gleich: Hierbei handelt es sich um ein Originaldokument, das von mir stark bearbeitet wurde. Ursprünglich waren das zwei Seiten, ich habe sie in einer Grafik zusammengefasst. Und drauf herumgemalt. Und die Texte gelöscht. Damit man das Teil nicht irgendjemandem zuordnen kann. Ich will hier niemanden bloßstellen. Ich will nur etwas verdeutlichen.

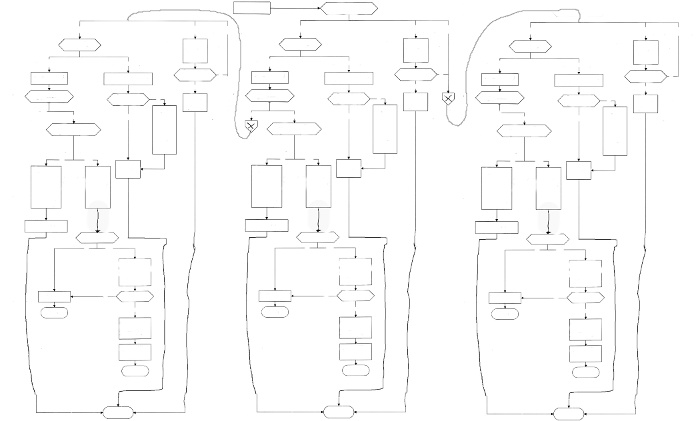

Der Zettel stellt eine Art Gesprächsformular dar. Hatte ich den Grund des Kundenanrufs ermittelt, suchte ich das entsprechende Formular, legte meinen Finger auf den ersten Punkt der Liste und begann das Gespräch. Ich stellte Fragen und folgte dem Schema, je nachdem, wie der Kunde antwortete. Wie das funktioniert ist klar: Frage stellen, bei einem „Ja“ links, bei einem „Nein“ rechts abbiegen. Obige Arbeitsanweisung ist unvollständig. Am linken und rechten Rand seht ihr zwei Pfeile, auf denen ich zwei formschöne „X“e platziert habe. An diesen beiden Stellen müsst ihr euch einfach jeweils ein weiteres Schaubild mit gleichem Umfang vorstellen. Ja, das da oben ist tatsächlich nur ein Drittel des Schaubilds. Stellt euch das vollständige Gesprächsformular einfach so vor:

Ich betone noch einmal, dass es sich hier nicht mehr um ein Originaldokument handelt. Hier wurde sehr viel verändert. Aber: Umfang und Aufbau sind ziemlich originalgetreu.

Nun stellt sich natürlich die alles entscheidende Frage: Welch komplizierter Fall konnte mit diesem Gesprächsleitfaden abgearbeitet werden? Ein Umzug ins Ausland mitsamt Umstellung des Abonnements an drei verschiedene Adressen, während sich gleichzeitig der Nachname des Empfängers geändert hat und die Zeitschrift zudem nicht mehr per Zusteller, sondern per dressiertem und überzüchtetem Edelpudel geschehen soll? Nein. Obiger Geschäftsfall ist eine Urlaubsunterbrechung. Der Empfänger verreist für einen gewissen Zeitraum und möchte über diesen keine Zeitschrift mehr nach Hause geliefert bekommen, damit sein armer Briefkasten nicht überquillt. „Guten Tag, ich möchte gerne zwei Wochen lang keine Zeitschrift beziehen.“ Das klingt für den Anrufer nach einer Kleinigkeit, der Maschinenmensch am anderen Ende der Leitung greift in diesem Moment jedoch schnell in seine Packung Hustenbonbons, um seinen Rachen freizuräumen. Selbstverständlich ist das albern. Hustenbonbons sind in einem Call-Center am Arbeitsplatz verboten und dürfen nur während der Pause eingenommen werden. Am Arbeitsplatz ist alles bis auf eine Flasche Wasser und die Arbeitsmaterialien verboten. Man muss hier schließlich arbeiten und nicht überleben.

Wie auch immer: Die Fragerei beginnt. Und man kommt nicht um sie herum. Selbst, wenn der Kunde einem einleitend alle wichtigen Informationen mitgeteilt hat, muss das Gesprächsformular abgearbeitet werden. Hier und da darf man ausnahmsweise mal ein paar Details überspringen, dennoch sind Abweichungen nicht gerne gesehen. Von wem? Von den Vorgesetzten natürlich. Jedes Gespräch wurde damals, wenn der Kunde sich nicht zu Beginn dagegen aussprach, aufgezeichnet und die Vorgesetzten hörten sich jeden Tag ein paar zufällige Telefonate an, um sie zu bewerten.

Selbstverständlich ist das auf den ersten Blick absurd. Eine einfache Urlaubsunterbrechung und so ein Aufwand? Das ergibt doch keinen Sinn. Oder? Nun, in gewisser Weise ergab das natürlich schon Sinn. Jeder Kunde wurde gleich behandelt, hatte die gleichen Optionen und konnte sich am Ende nicht darüber beschweren, man hätte ihm irgendetwas nicht mitgeteilt. Hielt sich der Mitarbeiter an die Arbeitsanweisungen, war er aus dem Schneider. Hier liegt aber auch ein großes Problem. Nach ein paar Tagen hatte ich verstanden, dass ich nicht im Call-Center saß, um meine Kunden zufriedenzustellen, sondern um keinen Ärger von meinen Vorgesetzten zu bekommen. Selbstverständlich war man freundlich zu den Anrufern und tat alles, um ihnen zu helfen. Ich würde sogar behaupten, dass sich unter den anwesenden Mitarbeitern fast ausschließlich überaus freundliche Menschen befanden und der Anteil der unsympathischen Absurditäten dem in anderen Unternehmen glich. Man wusste, dass man hier nicht gerade einen Traumjob ausübte, aber man saß zusammen im gleichen Boot und unterstützte sich. Trotzdem stand über allem ein riesiger Koloss aus Bürokratie, der einen nicht aus den Augen ließ und durchgängig kontrollierte. Die durchschnittliche Gesprächszeit, die optimale Kundenzahl pro Stunde, die erlaubte Anzahl an Fehlern pro Monat… alles war irgendwann einmal festgelegt worden und die Mitarbeiter hatten sich daran zu halten.

Auf dem Papier ist dieses System, wie bereits angesprochen, gar nicht so verkehrt. Gleichberechtigung, Planbarkeit und so weiter sind alles tolle Dinge, die jedoch auf die Spitze getrieben zu einem chaotischen Informationsbrei führen, den man nur unter großen Anstrengungen durchwaten kann. Für die Chefs ist das Ganze super. Man hat sich mal so richtig zusammengesetzt und ein grandioses System entwickelt, das den Betriebsablauf optimiert. Die Kunden waren sehr oft genervt. Gerade die, die häufiger verreisten. Manchmal kannten meine Kunden den Gesprächsablauf genauso auswendig wie ich. Was gleichzeitig unglaublich lustig und traurig war. Ich denke bereits darüber nach, eine Call-Center-Tragikomödie zu inszenieren, in der sich fünf Stunden lang zwei Menschen gegenüberstehen und sich gleichzeitig Arbeitsanweisungen zubrüllen. Hin und wieder wird das Ganze aufgelockert, indem man nicht mehr parallel brüllt, sondern im Kanon. Das wäre sicherlich ein überaus erfolgreiches Theaterkonzept. Moderne Theaterleute dürfen es gerne umsetzen, mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass ich überhaupt keine Lust auf eine Tragikomödie habe.

Was habe ich am Ende gelernt? Dass man Menschen, die man in einem Call-Center anruft, nicht böse sein sollte. So gut wie niemand sitzt dort, weil er diese Tätigkeit als das ansieht, was er in der Grundschule immer in die „Traumberuf“-Spalte von Poesiealben geschrieben hat. Der Satz „Dann sollen sie dort nicht arbeiten.“ ist in dieser Diskussion übrigens vollkommener Unsinn. Die Gespräche mit manchen Mitarbeitern haben gezeigt, dass das Leben nicht immer so leicht ist, wie es die, die ein leichtes Leben haben, gerne behaupten. Die Call-Center-Mitarbeiter sitzen in einer ziemlich gemeinen Position. Man ruft sie nur an, wenn man etwas von ihnen will oder beziehungsweise und etwas zu beanstanden hat. Die Laune ist von Kundenseite eher im negativen Bereich eines Launendiagramms einzuordnen. Und auf der anderen Seite sitzt dann die Geschäftsleitung mit ihren Überwachungsmechanismen und stellt ihre Untergebenen in die Schussbahn.

Nun mag der eine oder andere dagegenhalten, dass es Situationen gibt, in denen man auch mal auf die Kacke hauen muss. Da wurde ein Abo abgeschlossen, das man gar nicht wollte, wurde ausgetrickst und von Trickbetrügern trickbetrogen und dann soll man auch noch freundlich zu dem Angestellten besagter Firma sein, weil er ja nichts dafür kann? Lasst mich die Frage so beantworten: Ja. Wütende Anrufe haben in meinem Leben als Call-Center-Mitarbeiter noch nie irgendetwas geändert. Manchmal haben sie dem Mitarbeiter, der sie entgegennahm, den Tag verdorben. Da er lediglich eine weiterleitende Funktion übernahm, kam die Wut gar nicht an höherer Stelle an. Die erhielt meistens eine einfache E-Mail mit den Worten: „Kunde war sehr verärgert.“ Ja, liebe Wutanrufer: Das bleibt von eurer Wut übrig. Ein ruinierter Tag bei der Person, die ihr gar nicht erreichen wolltet, und ein „Kunde war sehr verärgert.“.

Ich habe nach meiner Kündigung im Call-Center ein paar Arbeitsunterlagen behalten, um in ihnen zu blättern und mich an diese Perfektion der Bürokratie zu erinnern. Noch heute kann ich bestimmte Floskeln auswendig aufsagen und das oben abgebildete Schema für eine Reiseunterbrechung kann ich wohl noch in ein paar Jahren auswendig aufsagen. Ich behalte gerne Dinge dieser Art. Aber das sollte aus meinen bisherigen Genürsel-Texten mittlerweile deutlich hervorgegangen sein. Ist Bürokratie nun gut oder schlecht? Beides. Auf die Umsetzung kommt es an. Wie immer im Leben.

Schreibe einen Kommentar